|

“金基德死了。”

“谁?”

“金基德。”

“哦,那个情色片导演。”

“我就是从他开始看韩国电影的。”

“但他不是在片场打女演员了吗?”

“还被爆性侵。”

“那死得好啊。”

“但他的片子拿了很多奖。”

“那又怎么样?”

“你看过他的电影吗?”

“这种人的电影有什么好看的。”

昨天,经过1个小时的反复求证,存疑,等待,韩媒最终确认。

每一个字都令人错愕。

金基德,在拉脱维亚,因新冠并发症死亡,距他60岁生日只有一个星期。

这个韩国电影史上最富有争议,却是唯一一个在三大电影奖都为韩国电影摘下果实的导演,在临近结束的2020年再添上魔幻的一笔。

Sir在电梯里,听到了开头这段对话。

没有哀伤,没有愤怒,甚至没有情绪,就像是随便抖掉一张粘在鞋上的包装纸。

金基德。

你怎么能就这样死了呢?

01

野生·金基德

遇到电影前的金基德,几乎不知道“希望”为何物。

要形容的话,那是一段只能在屎坑里仰望未来的日子。

60年前的寒冬,金基德出生在庆尚北道奉化郡。

平平无奇的样貌和穷得发慌的出生地,似乎早就为他颠簸而孤独人生定下了基调。

金基德的父亲是个有着朝鲜战争创伤后遗症的退伍军人。

暴躁,易怒,专横。

为了逃脱父亲的“魔掌”,小时候的金基德宁可在菜园里偷白菜充饥,甚至躲进泥土砌的屎坑里闻臭望天,也不愿在饭桌前多扒一口饭。

金基德9岁那年,家人为了过上更好的生活,决定搬到汉城。但事实证明,那只是个虚无缥的“城市梦”。

因为哥哥顽劣被学校开除,父亲一怒之下把兄弟俩都逼到工厂赚钱养家,而金基德的学历也因此停在初中。

15岁的金基德,开始了他“自闭”的社会人生。

枯燥的工厂生活,穷得叮当响的裤兜,粗鄙的工厂人,想躲却躲不开的街头混混,便是他生活的全部。

没有人知道他常常跟自己喃喃自语些什么,也没有人会关心这摊“烂泥”的孤独,因为在那个时候,大家活着就已经很不容易了。

就这样活到20岁,金基德以为总算能有机会脱离父亲和令人喘不过气的生活了,自愿应征入伍,加入训练和生存环境都最为严酷的韩国海军队。

殊不知,海军队才是更可怕的陷阱。

金基德的上级失职,却因为韩国根深蒂固的上下级文化,令他也牵连入狱。

服役了足足5年的金基德,退役后也没有回到枯燥的工厂,而是到了教堂当杂工,与此同时,还在残疾人收容所里边工作边画画。

是的,他找到了一根生活的稻草——美术。

于是踌躇满志,跑去法国深造,妄想通过画画改变人生。

但,他又错了。

他自以为的才华,在满是艺术家的巴黎只是再普通不过的“路人”,在蒙托利埃海滩画了两年,不仅没有令他获得一点点名利,反而更加一贫如洗。

灰溜溜回到韩国的他,不得不又重新开始面对早已溃败的人生。

32岁,金基德听说拍电影能赚钱。

便抱着在海军队服役时帮战友代笔写情书的“小小天赋”和在工厂打工时制造机器的那种钻研劲,一头扎进了剧本里。

一扑一个空的金基德,还是没有停下在生活的泥潭里挣扎。

不然还能怎样呢?

反正学不能上了,当兵挨揍还背锅,打工被看不起,画画又被耻笑。

绝望,希望,又绝望,再希望。

一错再错,兜兜转转。

被击倒,再起身。

灰暗无比的“下流人生”,就这样与电影相遇了。

这也是第一次,命运对他打开了门。

02

疯子·金基德

过往的经历成为金基德源源不断的灵感源泉。

1992年至1995年期间,他写下了《画家与死囚》《二次曝光》和《非法穿越》等剧本,拿下了韩国三个电影协会的最佳剧本奖。

臭烘烘的屎坑里,似乎真的被他凿出了一道可以喘息的缝隙。

乘着这股希望,他在1996年自筹资金拍出了处女作《鳄鱼藏尸日记》,把镜头对准他熟悉的底层人物。

一个人渣流浪汉,因救起了自杀的女主角产生奇妙的情愫,进而想将其占为己有,却终归虚无的故事。

这部作品的出现,就像在纯爱盛行的韩国主流影视圈空投了个核弹,挑战着观众三观的同时却又产生了诡异的吸引力。

这种吸引力就在于,他的电影总带着最原始的兽性。

故事里的主角,在极端的环境里为了生存无所不作,为了本能的爱欲心甘情愿成为欲望的奴隶。

罪恶与纯正,以血淋淋的方式纠缠在一起。

《坏小子》里,为了得到女人便设计把她变成妓女;

《漂流欲室》里,为了留下爱人将鱼钩塞进下体;

《弓》的老人以死留下女孩,无法消解的欲望以献祭的方式达到了满足。

奇情虐恋,暴力美学,十九禁重口味因此成为他作品的标配,他也以惊人的每年1~2部的速度和产出打响了“金氏招牌”。

但他的电影,又从来都不只有表面刺激。

在重口味的表象之下,其实还藏着对底层人物的关怀和对韩国社会的控诉。

《空房间》有着对底层人物的悲悯和对爱情的浪漫想象,《春夏秋冬又一春》有着对轮回宿命的无奈和慨叹,《海岸线》对韩美关系的虚伪进行控诉。

这些都是金基德的标的。

让他镜头里的暴力,不至于看上去是一桶挥刀乱砍。

但金基德的电影独特之处在于——“砍杀”本身,看上去往往比“砍杀”的对象来得更重要。

这是金基德的电影最吸引人也最富有生命力的地方,也是讨伐他作品的人最无法接受的地方。

“长久以来,我也是一直在躲避着或者说克服着那些被定义为“恶”的、貌似无形的东西。但在一些经历以后,我猛然醒悟——世上本没有持续的恶,只因“恶”早已存在于自身。所有的结局其实都是自我内心斗争的结果,即善与恶并没有绝对的评判标准,甚至随时可以相互转换。”

他的电影呈现出对浪漫美好,以及主流规范的强烈悖反。

因而对于普通大众来说,是很难以下咽的。

在韩国,金基德电影的票房极其惨淡,最高的一部也就70万人次。

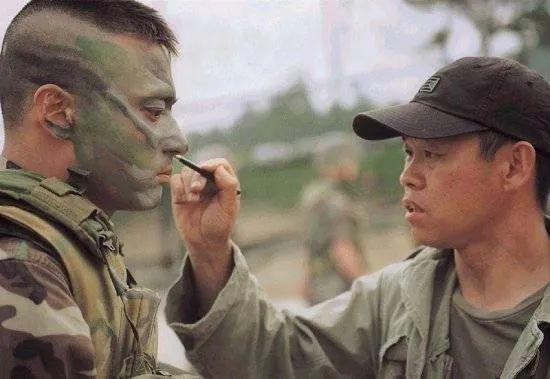

哪怕他在海外被奉为电影大师,也是唯一一个在三大电影奖都有斩获(虽然不全是最高奖)的韩国导演——

柏林电影节最佳导演银熊奖《撒玛利亚女孩》;

威尼斯电影节最佳导演奖《空房间》;

戛纳电影节一种关注单元一种关注大奖《阿里郎》;

威尼斯电影节金狮奖《圣殇》。

电影不仅成为了金基德记录过去的写生簿和宣泄情绪的出口,更为他带来了梦寐以求的尊重和至高无上的荣耀,成为他贫瘠的沙漠人生中的那点绿洲。

但在Sir看来,电影没能为金基德解开人生的毒。

只是延缓,或麻痹了毒性的发作。

一旦电影的药力减退。

他的作品和生活,就会呈现出双重的衰竭。

在极度自卑和自傲的矛盾中,金基德和他的作品一同陷入了莫比乌斯环一样回环往复的挣扎和痛苦。

在《阿里郎》里,这种矛盾一览无遗。

在拍摄电影《悲梦》之后,他隐居了三年,《阿里郎》是他这三年心路历程和日常生活的记录。

他在片中一人“分裂”出多个自己。

这个自己,痛骂只会喝酒颓废不干正事的金基德,访问金基德为什么拍电影,也会嘲笑哭鼻子的金基德。

一方面,他如数家珍地盘点着这些年自己在三大电影节的巅峰时刻,表露出“我这个孤独废人也能成为世界级导演”的骄傲。

称赞自己之所以能够达到今天的地位,完全是因为他不知疲倦,疯狂地投身到电影事业中,足足拍出了15部电影。

但另一方面,他又深刻反省因为自己的想法对他人造成的伤害,解剖自己从小以来的自卑和为了获得表彰而拍电影的小心思,甚至会害怕没有作品就会被遗忘。

有一种把自己的灵魂,放到聚光灯下解剖的感觉。

Sir觉得最有意思的一段,是他的影子访问他:

在你人生当中,什么是最重要的?

金基德的回答,足以解答观众对他的作品,对他的人生的所有疑惑。

他说:

“人生对我来说,就是害我,害他和被害,加害于别人,被别人害,我自己害我自己……爱,恨,讨厌,宽恕,理解这种东西,是身为人类活下去都要体验的性质。但痛苦,难受,仇恨,憎恨,理解,饶恕都是需要时间的,这些关系在自然界就存在着,黑色和白色其实是同一种颜色,到头来就是我们自己作斗争。

看新闻的话会发现很多惊人的事迹,自然也有可怕的消息和人们道德败坏的新闻,另一方面人又是如此令人赞叹神奇,或许支撑人活下去的力量就来源于此。”

多矛盾啊。

他深信人总是活在伤害。

一方面因着戕害与自戕的必然,他对人流露出悲悯。

又因着这种必然,他不可抑制地,成为那“自然存在”中的一部分。

他一面发疯似地创作以求重获年少时被践踏的尊严,一面以更加极端的内容和影像来吸引眼球。

他哭着控诉明明声名在外也得不到韩国观众的喜爱。

也十分自信地对韩国媒体“口出狂言”∶“你们将在若干年我死后争相观看我的电影,并积极推翻现行定论。”

很多人说《阿里郎》是金基德的疗愈和重生,但Sir无法赞同。

他袒露出伤口不是为了治愈。

而是凝视,甚至咏叹这朵由血肉与脓疮构成的“恶之花”。

《阿里郎》后的金基德,在这种矛盾的牵扯里变得更歇斯底里和惊世骇俗,所以,人人都说,金基德“疯”了。

甚至至死,他也无法与这种矛盾达成和解。

03

混蛋·金基德

金基德“死”过。

2008-2011年间,他“死”了一次。

在2008年拍摄《悲梦》时,女主角李奈映有一幕悬吊的戏份,因为金基德一直没有喊cut,险些酿成悲剧,他因此遭到全民讨伐。

雪上加霜的是,他用心栽培的弟子张勋,因资金问题离开并引发“盗用剧本”的矛盾,另一位助理导演也因无法接受他的“变态”而离开。

原本因电影而获得的希望蒙上了灰霾,所以他决定归隐江原道,又过回了自闭的日子。

死亡一直是他的电影里对于道德与欲望矛盾的惩罚方式。

《野兽之都》的结尾主角被脱衣舞娘杀死,因为他们违反了道德底线;《弓》的老人,射出箭后也跳海了;《时间》中的男人直接被车轮辗碎;《收件人不详》杀了人的主角以一个倒栽葱的姿势死在烂泥里。

死亡一方面加剧了电影的残酷。

另一方面,也绝望地宣告着:人生的毒性,至死方休。

所以在《阿里郎》里,他日复一日地造枪,看电影,吃泡面,嚎啕大哭,自我忏悔,自怜自艾。

最终用自制的手枪把自己“杀”死,以求获得救赎重归他喜爱的电影事业。

他回来了,却又再次“死”去。

当MeToo运动在韩国不断发酵,金基德不仅被曝出在《莫比乌斯》拍摄期间逼迫女演员出演剧本上没有的裸露戏份,更被控性侵和暴力对待女演员。

“疯子”变成了彻头彻尾的“混蛋”。

最终性侵因为证据不足而被判无罪,但他反告女演员诽谤却败诉收场。

迷雾之下,“混蛋”如金基德,早就在韩国“社会性死亡”了——电影节不再有他的名字,电影院不再放他的电影,观众也更不会入场看他的电影。

金基德最后一部在韩国上映的电影是2016年的《网》。

之后他就几乎处于一种被流放的状态,辗转世界各地,也曾计划过在中国开展电影项目。

古代的“流刑”,犯人常常死于疾病、折磨或意外。

而现代的金基德,遇上的是新冠。

就连他的死,都和他的作品一样充满争议。

在新闻下,多数的评论都是:死得好,活该。

可恨吗?

可恨。

可怜吗?

也可怜。

Sir曾经以为,他会像野生杂草一样,被火烧了也会再生。

他会像《阿里郎》那样,把自己杀死了一次又一次,又会以更惊世骇俗的作品重回大众的视野。

即便混蛋,也会厚脸皮地“赖死”活着。

但,他还是就这样死去了。

以最戏剧化,最凄凉,最虚无的方式。

孑然一身,客死异乡,猝不及防。

如同他走过的这一生,也如同他那些电影里的角色一样。

充满矛盾,却无法复制。

虐待自己,虐待观众,虐待身边人,带着执拗和血泪,妄想游向梦想的彼岸,撞得头破血流。

从此。

韩国电影再也不会有这样的混蛋了。

或许,也再不会有如此锋利的刺痛了。

本文图片来自网络

此页来自:加拿大新闻网 https://cacnews.ca

免责声明:本网转载的文章仅为传播更多信息之目的,本网未独立核实其内容真实性,文章也不代表本网立场。如文章侵犯了你的权利,请联系我们修改或删除。本网提供的内容,包括并不限于财经、房产类信息,仅供参考,不构成投资建议;本网内容,包括并不限于健康、保健信息,亦非专业意见、医疗建议,请另行咨询专业意见。本网联系邮箱:contact@cacnews.ca

|